FIP(猫伝染性腹膜炎)は、「猫コロナウイルス」の突然変異によって発症する病気です

FIPは無治療なら死に至る病気ですが、早期発見して適切に治療すれば治る可能性があります。

ここでは、猫のFIPとはどんな病気であるのかを紹介したうえで、症状やうつる経路などを解説します。

FIPという病気を知って不安になっている飼い主さんは、ぜひ最後まで読んでみてください。

| なお、もしあなたの愛猫がFIPを発症しているのであれば、無治療の場合は致死率はほぼ100%です。 当院は猫のFIPに対し、年間約300件の治療実績があります。FIPは早期発見・治療が非常に重要なので、まずは以下より当院へご連絡ください。 |

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

この記事の監修者

上野雅祐

上池台動物病院の院長を務める。海外でのセミナーや国際学会、海外大学への短期留学などでジャンルに囚われない幅広いスキルを磨き、外科・腫瘍・皮膚等の専門的で総合的な治療を提供する。

- 監修者情報

-

▼略歴

- 麻布大学 獣医学科卒業(学業成績優秀者)

- 千葉県 中核の動物病院にて勤務医

- 神奈川県 外科認定医・整形専門病院にて勤務医

- 専門病院にて一般外科・整形外科に従事

- 日本小動物がんセンター 研修医

▼所属学会・資格- 日本獣医がん学会

- 日本獣医画像診断学会

- 日本小動物歯科研究会

- 日本獣医麻酔外科学会

- 日本獣医循環器学会

- 日本獣医皮膚科学会

- 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種

- ヒルズ栄養学コース修了

- Royal Canin Canine and Feline Clinical Nutrition Course修了

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル2

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル4

目次

FIP(猫伝染性腹膜炎)とは?幼猫に発症することのあるウイルス感染症

FIPとは、猫コロナウイルスの突然変異によって発症する病気です。

1歳以下の子猫に発症しやすいといわれており、発症すると突然元気がなくなってご飯を食べなくなったり、目や皮膚が黄色くなったりします。

無治療の場合ほぼ100%で死に至り、生存期間は約9日間と短いのが特徴です。FIPは怖い病気ではありますが、治療によって治る可能性があります。

猫のFIPについては以下の動画でも詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

FIPに感染した猫に現れる症状

FIPには「ウェットタイプ」と「ドライタイプ」の2種類があります。

ウェットタイプの場合は、痩せているのにお腹だけ膨らむ(腹水状態になる)のが特徴です。

ドライタイプではさまざまな臓器にしこり(肉芽)ができ、しこりの場所によって現れる症状が異なります。

具体的には、それぞれ下記のような症状が現れます。

| FIPの種類 | 症状 |

| ウェットタイプ | ・腹水、胸水の貯留 ・黄疸 ・発熱 ・沈鬱 ・食欲低下 ・貧血 ・嘔吐 ・下痢 |

| ドライタイプ | ・発熱 ・沈鬱 ・貧血 ・内臓の肉芽腫性炎症による症状 (運動失調、腎障害、肝障害、消化器症状、ブドウ膜炎) |

ウェットタイプとドライタイプのどちらも、発熱や貧血、沈鬱(元気がない状態)、食欲不振、体重減少は共通して起こります。発症すると元気がなくなり、明らかに弱っていくのが特徴です。

ただし実際のところ、FIPの症状は多種多様なため、症状からFIPだと判断するのは非常に難しいです。

FIPの症状については以下の動画でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

FIPの原因は?猫コロナウイルスの突然変異で起こる

FIPの原因は、猫コロナウイルスが突然変異し、強毒性のFIPウイルスになることです。

猫コロナウイルス自体は多くの猫が保有しているウイルスで、重篤な症状を引き起こすことはありません。

猫コロナウイルスがFIPウイルスに変異するメカニズムは明確になっておらず、ワクチンなどで発症を防げないのが現状です。

そのためFIPの発症を防ぐためには、猫コロナウイルスに感染させない対策が求められます。

▼関連記事

猫コロナウイルスとは?症状や治療法は?感染経路やFIPとの関係も解説

FIPを引き起こす「猫コロナウイルス」がうつる経路

うつる経路として考えられるのは、主に下記の4つです。

- 外飼い

- 多頭飼い

- 野良猫のお出迎え

- 保護施設やブリーダーからのお出迎え

①外飼い

外飼いでは不特定多数の猫と触れ合うため、猫コロナウイルスの感染リスクが高いです。また、花壇や草むらに残された他の猫の糞尿に触れ、感染するケースもあります。

日本国内では、室内のみで猫を飼育している割合が約8割といわれています。昔と比べて室内飼いが主流になりつつありますが、地方では未だに外飼いが普通となっているケースもあるのが事実です。

「猫に伸び伸びと暮らしてほしい」という思いはあるかもしれませんが、外飼いはFIPを発症するリスクを高めてしまいます。

②多頭飼い

一緒に暮らす猫の頭数が増えるほど、猫コロナウイルスの感染リスクは高まります。猫コロナウイルスに感染している猫が1匹でもいれば、トイレの共有によって感染する恐れがあるのです。

また新たにお出迎えした猫が猫コロナウイルスに感染していて、広がってしまうケースも。

実際に当院のFIP診療の来院でも、多頭飼いをされている方は非常に多いです。10頭ほど飼育している中、うち3頭がFIPを発症したというケースもあります。

ただし多頭飼いでも、未感染で室内飼いの猫が子どもを産んだという場合は、感染する可能性は低いでしょう。

③野良猫のお出迎え

拾ってきた子猫が猫コロナウイルスに感染していて、先住猫に移してしまうリスクもあります。

野良猫は不特定多数の猫と接触するため、室内飼いされていた猫と比べて猫コロナウイルスを持っている可能性が高いです。

野良猫をお出迎えするときは、先住猫に猫コロナウイルスを移すリスクがあることを覚えておきましょう。

④保護施設やブリーダーからのお出迎え

保護施設やブリーダーからお出迎えした猫は、ペットショップの猫に比べて猫コロナウイルスを保有している可能性が高いといえます。

ペットショップで猫一頭ずつにケージが用意されている場合は、猫コロナウイルスを移し合うリスクはありません。

しかし保護施設やブリーダーの場合、多頭飼いで管理されている可能性があるため、感染リスクは上がります。

猫にFIPを発症させないための予防法

猫にFIPを発症させないための予防法は、主に次の3つです。

- 外飼いや多頭飼いをしない

- ストレスの少ない飼育環境を整える

- 定期的にPCR検査を実施する

①外飼いや多頭飼いをしない

FIPを発症させないためには、他の猫から猫コロナウイルスを移されないようにするのが効果的です。猫コロナウイルスに感染しなければ、FIPを発症することはありません。

外を自由に歩き回らせてしまうと、知らぬうちに他の猫から猫コロナウイルスを移されてしまう可能性があるため、FIP予防の観点から外飼いは推奨されません。

また多頭飼いは、一頭の猫から他の猫にウイルスを広める恐れがあります。

完全室内飼いや一頭のみの飼育など、猫コロナウイルスの感染経路を断つことが大切です。

②ストレスの少ない飼育環境を整える

猫の免疫力を下げないために、ストレスの少ない飼育環境を整えましょう。FIPはストレスが原因で発病しやすくなるといわれています。

下記のことに気をつけると、猫が快適に過ごせます。

| 項目 | 例 |

| 室内環境 | ・キャットタワーなどを設置する ・家の外が見える場所をつくる ・爪とぎグッズを用意する ・水飲み場の数を増やす ・適切な室温を保つ ・隠れられる場所をつくる ・大きな音を出さない ・芳香剤など匂いの強いものを置かない |

| お世話 | ・水は常に新鮮なものを用意する ・トイレはこまめに掃除する ・年齢にあわせたフードを用意する |

| 触れ合い | ・たくさん遊んであげる ・長時間ひとりで留守番させない ・ブラッシングや爪とぎなどの手入れを行う |

③定期的にPCR検査を実施する

PCR検査を受けると、猫コロナウイルスに感染しているかどうかがわかります。PCR検査には直腸便や鼻汁などを使う方法があり、いずれも猫に大きな負担をかけるものではありません。

定期的にPCR検査を受けることでFIP発症のリスクを事前に把握でき、適切な対処につながります。

FIPを発症した猫の治療方法は?投薬が基本

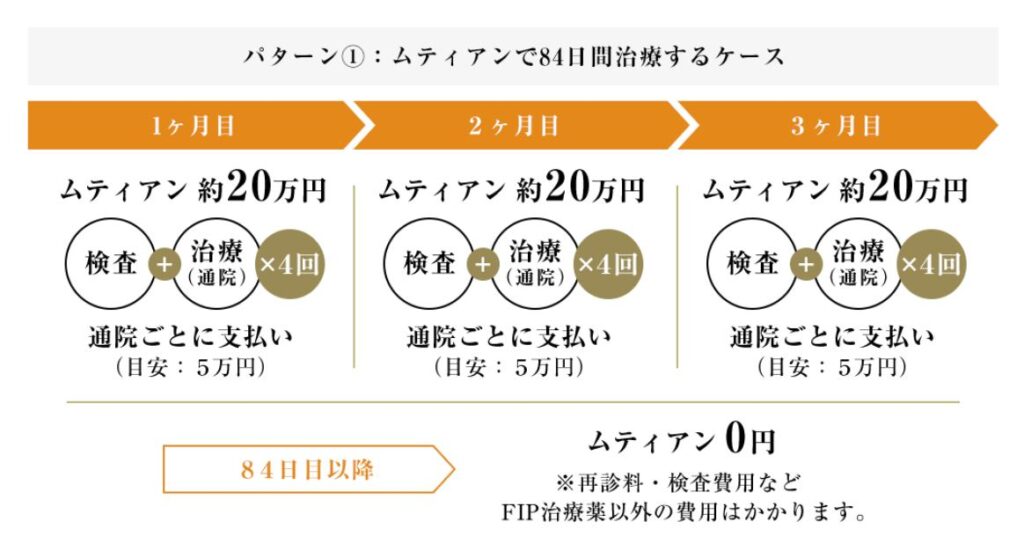

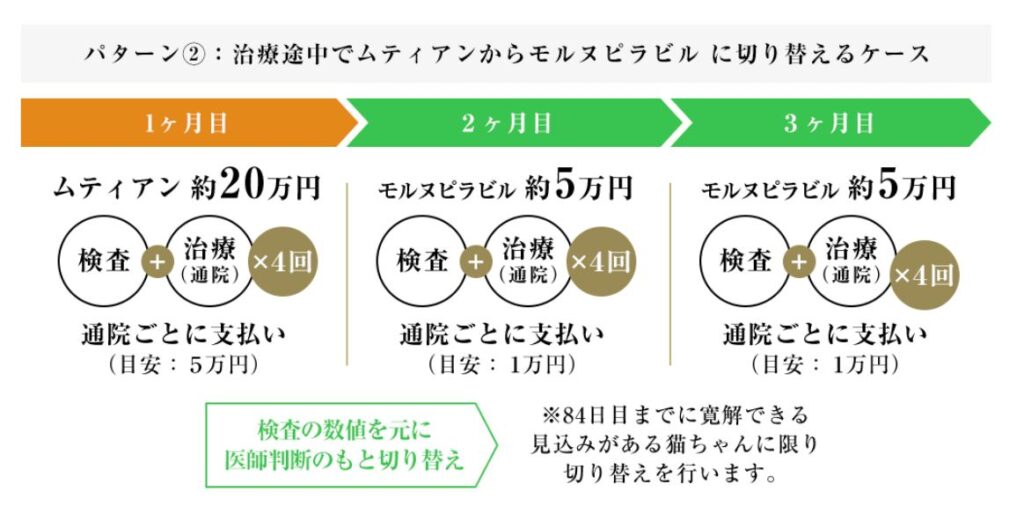

FIPの治療は、投薬が基本です。投薬は84日間継続し、以降は経過観察となります。

ただし、投薬をやめて3〜4日で再発するケースもあるため、84日間の投薬期間を延長するケースもあります。

さまざまなケースを想定して治療方針を明確にすることが重要です。

以下の動画でもFIPの治療について詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

▼関連記事

FIP治療とは何をするの?確実に治る?治療費の相場や治療薬の入手方法も

猫のFIPは治る?投薬での生存率は80%以上

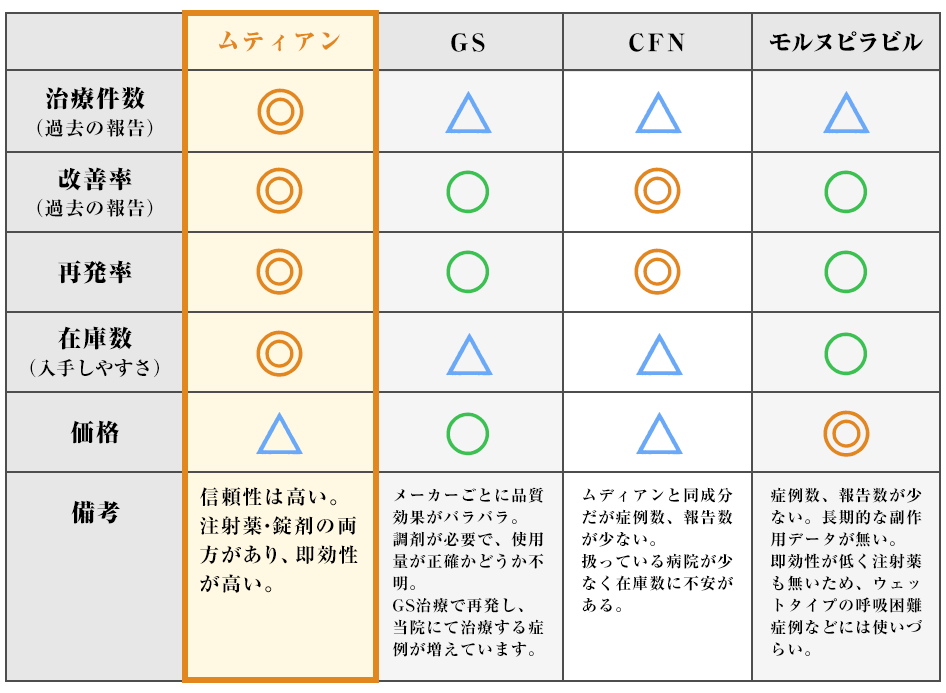

FIPは投薬治療を行えば生存率の向上が期待できます。MUTIAN(ムティアン)、CFN、モヌルピラビルなどの抗ウイルス薬が有効と報告されています。

中でもMUTIANは、下記のような研究結果が報告されています。

<研究結果>

- ウェットタイプFIPに罹患した猫141匹にMUTIAN Xを投与。116匹が生き残り、残りの25匹が治療中に死亡した。(生存率82.2%)

- 84日間の投薬後に生存していた116匹中、4週間以内に再発したのは3匹。(投薬終了後の再発率2.5%)

治療をした際の生存率は約8割と高く、FIPは治る病気であることがわかります。ただし、FIP末期になると治療効果が出にくくなるため、早期治療が求められます。

FIPの治療薬の種類は以下の動画でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

猫のFIPの治療費は60万円〜90万円が相場|保険適用はなし

FIPの治療費はウェットタイプかドライタイプかや、どのくらい進行しているかによって、費用が変わります。

【体重3kgの猫を想定したときの相場】

- ウェットタイプ:60万円

- ドライタイプ:90万円

- 末期の場合:120万円

なおFIPの治療には保険が適用されないため、治療費は全額負担です。

診察結果によって費用は変動するため、まずは動物病院に相談しましょう。

以下は、当院における治療費の一例です。

当院では、84日目以降の再発・延長治療を無償で対応しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

猫のFIPはどんな病院で診てもらうべき?

近年はモルヌピラビルという比較的安価な薬が市場に多く出回り始めたことで、猫のFIPを診察する動物病院が増えてきました。しかし、FIP診療を掲げる病院であればどこに相談してもよいというわけではありません。

猫のFIPを診察してもらう際は、以下の基準で動物病院を選びましょう。

- FIPの治療実績が豊富であるか

- 複数の治療薬の選択肢があるか

- 飼い主の価値観に寄り添ってくれるか

それぞれ詳しく解説していきます。

FIPの治療実績が豊富であるか

FIPに限った話ではありませんが、治療が難しい病気は治療実績が多ければ多いほど望ましいです。FIPは動物医療の進歩により治療が可能な病気となったものの、まだまだ分かっていないことが多く、的確な治療には多数の経験が必要だからです。

ドライタイプ・ウエットタイプの判定、重症度の判断、薬をやめるタイミングの決定など、全てが正しく行われることでFIPは治療できます。また、FIPの治療途中には稀に体調の急変が起こるケースもあり、臨機応変な対処が求められます。

最近では人間用のコロナウイルスの薬が猫のFIPに効くことが分かり、多くの動物病院がFIPの治療を行うようになりました。しかし、治療経験が少ない動物病院にこのような難しい病気の治療を任せるのは「不安」の一言に尽きるでしょう。

猫のFIP治療には豊富な経験が求められるからこそ、治療実績は必ず最初に確認すべきです。

複数の治療薬の選択肢があるか

猫のFIP治療を開始するにあたって、複数の治療薬・治療方法の選択肢を有している動物病院が望ましいといえます。FIPを患った猫は治療中に薬への耐性ができ、薬が効かなくなってしまうケースがあるからです。

最近の猫のFIP治療では、モルヌピラビルという薬がよく使われるようになっています。薬価が比較的安いこともあり、最近になってFIP治療を開始した動物病院ではこのモルヌピラビルのみしか取り扱っていないケースがあります。

もちろんモルヌピラビルだけで治れば良いのですが、仮にモルヌピラビルが効かないと判断された場合、2種類目の薬の選択肢がないとそれ以上の打ち手がありません。

最初に相談した際に、取り扱っている治療薬の種類は必ず確認しておきましょう。

なお当院では、モルヌピラビルとムティアンの2種類の薬を取り扱っています。ムティアンはモルヌピラビルより治療報告の件数が多いものの、薬価は高くなるため、状態や飼い主さまの意向なども踏まえ治療方針を決定していきます。

飼い主の価値観に寄り添ってくれるか

FIPの治療実績や治療選択肢の多さと同等以上に、獣医師が飼い主の価値観に寄り添ってくれるかどうかは非常に重要です。治療方針や投じる治療費などは、飼い主と病院側がしっかりと話し合い決定していく必要があるからです。

FIPの治療費は、状態や選択する治療薬によっては100万円を超えるケースもあります。費用が高くてもなるべく実績のある治療を選びたいのか、それとも料金を抑えたいのかは、飼い主さまのご意向を踏まえて決定することになります。

他にも、

- どこまで詳しく検査したいのか

- お家での治療と入院しての治療のどちらにしたいのか

- お薬を飲ませる治療と注射する治療のどちらにしたいのか

など、どのような治療にしたいのかは飼い主さまによって変わるはずです。

獣医師はこのような飼い主の価値観に寄り添い、治療方針を決める必要があります。

人によって答えが異なるからこそ、自身の価値観に寄り添ってくれる動物病院を選びましょう。最初に相談した際に獣医師の説明に違和感を覚えるようであれば、別の動物病院に相談するのも一つの手段です。

FIP治療の病院選びについては以下の動画でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

当院におけるFIPの症例

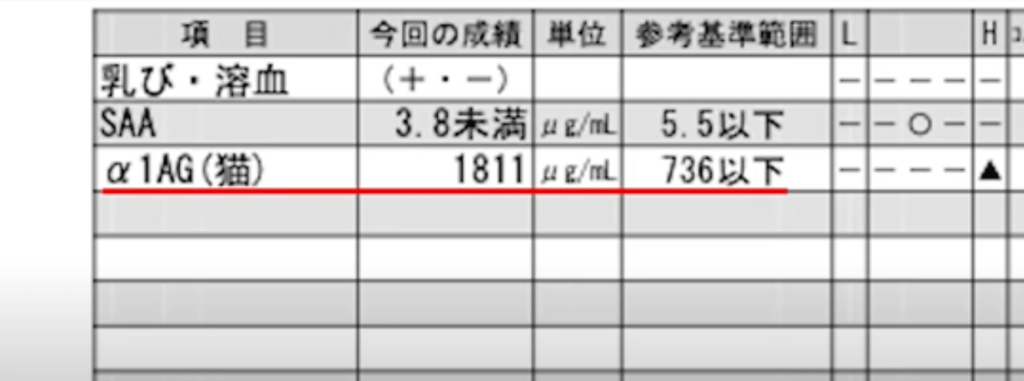

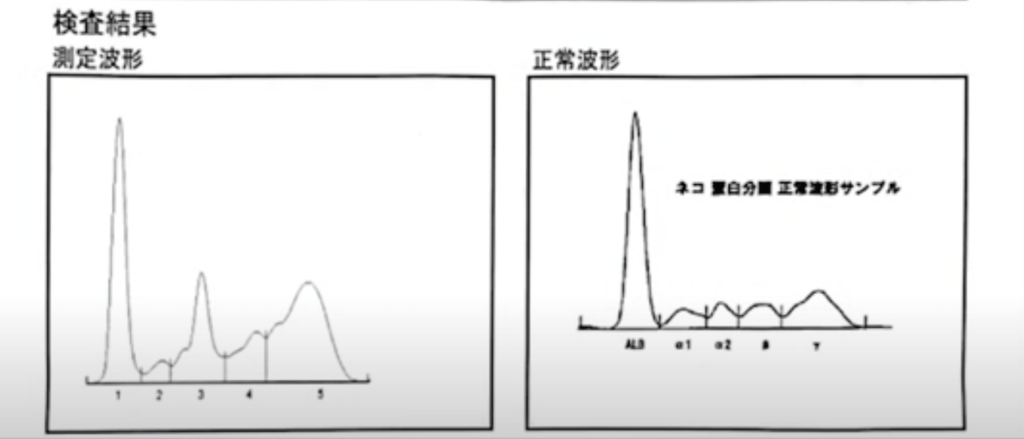

他院での治療の反応が良くなく、当院を受診された症例です。FIPの治療は一般的に84日間を一区切りに行いますが、この症例では1年近くの期間を費やしています。

当初、この写真のように、猫ちゃんは痩せ細ってしまっていました。診療を受けるのは、当院で3院目でした。

1つ目の病院では、FIPの治療で近年よく使われるモルヌピラビルという薬を経口投与していました。しかし、2ヶ月間投与を続けても、まったくよくなりませんでした。

そこで、別の動物病院を受診。次は1ヶ月間、種類の違うモルヌピラビルを投与しました。それでもよくならないため、ムティアンという別の薬を2ヶ月経口投与しましたが、状態は改善せず。

その後に当院を受診されたのですが、この時点で6ヶ月が経過しています。一般的なFIP治療が84日間であることを考えると、いかに長く治療を継続しているかが分かるでしょう。

▼α1AGの検査結果(当院での検査)

▼蛋白分画の検査結果(当院での検査)

「半年間継続して薬を投与しているのに、なぜ治らないのか?」これを明確にするために、原因を探ったところ、経口投与した薬が便と一緒に排出されていたことがわかりました。そこで当院では、ムティアンを経口投与ではなく注射で投与する判断に至りました。

その後も試行錯誤して治療を重ね、検査数値の改善が見られたのですが、ここで何より知見が求められるのが「薬の投与をいつやめるか」の判断です。FIPの治療は、投薬をやめて3日程度で再発するケースが多いため、検査数値を見つつ継続か終了かを判断します。

この猫ちゃんに関しては、状態が改善しつつも「完全に数値がよくなった」と言い切れる状況ではありませんでした。しかし、他院で6ヶ月、当院で6ヶ月と計1年間にわたって治療を継続していることを鑑みると、副作用の観点からこれ以上薬の投与を続けるのも危険があります。

そこで、全体のバランスを見て薬の投与をやめることを決断。投与をやめてから3日間は、我々も一切気が抜けない状況でした。

結果として、投与終了から3日経っても状態に問題はなく、1ヶ月後には非常に元気な状態に。飼い主さまから見ても「普通の状態と変わらない」というくらいまで治りました。

▼治療終了から1ヶ月後の様子

「なぜ6ヶ月もの間、薬が効かなかったのか?」

「本当にその薬は猫ちゃんに合っているのか?」

「薬はいつまで続けるべきか?」

これらを適切に見極め、最後まで諦めなかったことで、命を救えた症例です。

まとめ

FIPは治療しないとほぼ100%死に至りますが、早期発見し投薬すれば助かる可能性がある病気です。

またFIPの原因である「猫コロナウイルス」を保有している猫は多くいます。飼い猫に感染させないように、外飼いや多頭飼いを避けるなどの対策が重要です。

なお、もしあなたの愛猫がFIPを発症しているのであれば、14日以内の致死率はほぼ100%です。

当院には多くのFIP寛解実績があります。FIPは早期発見・治療が非常に重要なので、まずは以下より当院へご連絡ください。

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8