犬の肝臓腫瘍(肝臓がん)は、全体の発生率としては稀ですが、高齢犬では注意が必要な病気のひとつです。初期のうちは無症状で進行することが多く、気づいたときには腫瘍が大きくなっているケースも少なくありません。

この記事では、犬の肝臓腫瘍の症状や原因、治療について、獣医師監修のもと詳しく解説します。

| 犬の肝臓腫瘍は、適切な処置によって命の危機から救える可能性があります。「愛犬のための最善の選択がわからない」「他院での診断に不安が残っている」という場合は、犬猫の腫瘍にて1000症例を超える治療実績がある当院にご相談ください。 |

腫瘍の疑いがあるなら

治療実績1,000件超え

腫瘍専門医が在籍

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

この記事の監修者

上野雅祐

上池台動物病院の院長を務める。海外でのセミナーや国際学会、海外大学への短期留学などでジャンルに囚われない幅広いスキルを磨き、外科・腫瘍・皮膚等の専門的で総合的な治療を提供する。

- 監修者情報

-

▼略歴

- 麻布大学 獣医学科卒業(学業成績優秀者)

- 千葉県 中核の動物病院にて勤務医

- 神奈川県 外科認定医・整形専門病院にて勤務医

- 専門病院にて一般外科・整形外科に従事

- 日本小動物がんセンター 研修医

▼所属学会・資格- 日本獣医がん学会

- 日本獣医画像診断学会

- 日本小動物歯科研究会

- 日本獣医麻酔外科学会

- 日本獣医循環器学会

- 日本獣医皮膚科学会

- 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種

- ヒルズ栄養学コース修了

- Royal Canin Canine and Feline Clinical Nutrition Course修了

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル2

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル4

目次

犬の肝臓腫瘍(肝臓がん)とは

犬の肝臓腫瘍とは、その名の通り肝臓にできる腫瘍です。発生率は全腫瘍の1.5%以下と稀で、発症の平均年齢は10歳前後です。

犬の肝臓にできる腫瘍には、肝臓原発の腫瘍と、他の臓器から転移してきた癌細胞に由来する腫瘍があります。

肝臓原発の腫瘍は、

- 肝細胞

- 胆管上皮細胞

- 血管内皮細胞

- 神経内分泌細胞

などに分類され、犬では肝細胞癌が70〜80%を占めています。

腫瘍の種類によって悪性度は大きく異なりますが、70〜80%を占める肝細胞癌であれば、他の腫瘍と比べて転移することは稀で、予後は良好なことが多いです。

高齢犬における肝臓腫瘍の発生リスクについてはこちら

犬の肝臓腫瘍(肝臓がん)の余命についてはこちら

犬の肝臓腫瘍の症状

犬の肝臓腫瘍は、初期のうちは無症状のことが多いですが、腫瘍が大きくなってくると、

- お腹が膨らんでくる

- 嘔吐や下痢

- 食欲不振や元気消失

などがみられることもあります。

症状が進み、肝機能が低下すると、黄疸(皮膚や歯茎、白目の色が黄色くなる病態)が出てくることもあります。

犬の肝臓腫瘍(肝臓癌)の進行速度についてはこちら

犬の肝臓腫瘍(肝臓癌)の痛みについてはこちら

犬の肝臓腫瘍の種類

犬の肝臓腫瘍は、良性と悪性に分けられます。

良性の肝臓腫瘍

犬の肝臓腫瘍は悪性腫瘍が多く、良性腫瘍の発生は比較的少ないです。

良性腫瘍の中で1番多いのは肝細胞腫であり、悪性に比べてゆっくり進行するのが特徴です。他にも、分類としては腫瘍ではありませんが、結節性過形成といわれる正常な組織が増殖してしまう疾患が肝臓に多く発生します。

腫瘍の発生が一部に局限した孤立性であれば、手術によって切除が可能であり、予後は良好といわれています。

犬の肝臓腫瘍における良性の定義・確率についてはこちら

悪性の肝臓腫瘍

悪性腫瘍のうち約70%程度は、肝細胞を由来とする肝細胞癌が占めています。また、肝細胞癌のうち50〜80%が塊状で、発生部位によって手術のリスクは異なりますが、切除できれば悪性であっても予後は良好といわれています。

肝細胞癌以外には、発生は稀ですが胆管細胞癌や肝カルチノイド、肝リンパ腫などの悪性腫瘍があり、これらの腫瘍は転移率が高いといわれています。

腫瘍の疑いがあるなら

治療実績1,000件超え

腫瘍専門医が在籍

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

犬の肝臓腫瘍の原因

犬の肝臓腫瘍の発生原因はよく分かってはいませんが、高齢犬に多いといわれています。

また、クッシング症候群というステロイドホルモンが過剰に分泌される疾患では、ステロイドホルモンが肝細胞を変性させてしまうため、肝臓腫瘍の発生リスクをあげるといわれています。

犬の肝臓腫瘍の検査・診断方法

犬の肝臓腫瘍の検査・診断には、以下のような方法が用いられます。

- 血液検査

- レントゲン検査

- 腹部超音波検査

- 細胞診

- 造影超音波検査

- CT検査

- 組織生検

それぞれ詳しく解説していきます。

血液検査

腫瘍を疑う場合や、元気・食欲が低下しているなど何かしらの不調が認められている場合には、まず血液検査を行うことが多いです。肝臓腫瘍の場合、肝数値の上昇や貧血、血小板減少などが見られます。

また、腫瘍が産生するインスリン様成長因子によって低血糖になることもありますが、非特異的な所見なため、血液検査のみでの確定診断は難しいと考えられます。

レントゲン検査

レントゲン検査では、腫瘍によって肝臓が腫大している所見が認められる場合がある他、腫瘍そのものが見えることもあります。胆管細胞癌では、稀に胆管の石灰化がレントゲンに写ることもあります。

また、肺など他の臓器への転移がないかどうかの確認のために、腹部だけでなく胸部のレントゲンも撮影することが一般的です。

腹部超音波検査

腹部超音波検査は、一般状態が低下している場合や、腫瘍を疑う場合、血液検査で肝臓数値の上昇が認められた場合などに一般的に行う検査です。

超音波検査では腫瘍の位置や大きさ、数などを確認します。

後述する細胞診を実施する場合は、針を刺すことができる位置かどうかなども、事前に腹部超音波検査で確認しておく必要があります。

細胞診

細胞診とは、腫瘍に針を刺して細胞を採取する検査です。

肝臓腫瘍における細胞診は、肝臓原発の病変なのか、その他リンパ腫など他の腫瘍の転移病巣なのかの鑑別が可能です。しかし、肝細胞癌、肝細胞腺腫、結節性過形成などの鑑別は困難なことが多いとされています。

細胞診は、おとなしいわんちゃんであれば無麻酔下で行うことができるというメリットがあります。しかし、肝臓の細胞針は他の臓器に比べて出血のリスクが高いため、実施前の血液凝固系の検査などが必要です。

造影超音波検査

造影剤(ソナゾイド)を用いた造影超音波は、肝臓の腫瘍が良性なのか悪性なのかを鑑別することができる検査です。また、無麻酔でも行うことが可能です。

ただし、肝臓腫瘍においては良性か悪性かの判断よりも、肝細胞由来の腫瘍(手術可能な腫瘍)かそれ以外かの鑑別が重要となってくるため、細胞診などで肝臓の腫瘍と判断できた場合には実施しないこともあります。

CT検査

CT検査では、腫瘍の位置や浸潤範囲、腹部の大きい血管や肝臓内の脈管との位置関係、リンパ節浸潤、転移の有無などを3次元的に評価することができます。

そのため、手術前にはCT検査を行い、転移がないかどうか、手術でどの範囲を切除するかなどを判断します。

組織生検

組織生検とは、開腹手術にて腫瘤の一部を採取して腫瘤の種類を調べる検査です。

生検による検査は非常に精度が高いですが、全身麻酔での開腹手術となるため、その子の健康状態や腫瘍の発生の仕方などを総合的にみて、実施するかどうか検討します。

塊状の腫瘍の場合は、手術前に生検は行わず、手術にて摘出した病変を病理組織検査に出して診断をつけることも多いです。

犬の肝臓腫瘍の治療は手術が第一選択

犬の肝臓腫瘍において、CT検査などによって手術が可能と判断された場合には、手術が第一選択となります。術前に良性か悪性かを鑑別するのは困難ですが、良性・悪性にかかわらず塊状の腫瘍の場合は、手術によって完全切除できれば予後は良好とされているからです。

肝臓は肝葉という複数の塊に分かれています。手術の方法としては、

- 完全肝葉切除術:肝葉ごと切除する

- 部分肝葉切除術:肝葉の一部を切除する

- 区域切除:血管の走行によって肝臓を区域に分けて切除する

などの方法があります。

腫瘍の発生している位置や範囲などによって、どの範囲を切除するかを決定します。

完全に腫瘍が摘出できた場合の生存期間は1400日〜1800日と言われています。

腫瘍の疑いがあるなら

治療実績1,000件超え

腫瘍専門医が在籍

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

犬の肝臓腫瘍における手術のリスク

犬の肝臓の周辺には大きな血管があり、肝臓腫瘍の手術は他の手術に比べて出血リスクが高い手術と言えます。手術中に輸血が必要になることもあります。

また、肝臓に近い膵臓という臓器が炎症を起こすことで、術後に膵炎を発症することもあります。この場合、腹痛や吐き気などの症状がみられます。ほとんどは点滴などによって改善しますが、術後の入院期間が延長してしまうことがあります。

他にも、血栓症や肝不全なども手術による合併症として挙げられます。

犬の肝臓腫瘍が手術できないケースとは?

血管に近い位置に発生してる腫瘍や、貧血が重度な場合などは手術が困難と判断されることもあります。肝臓の周りには大きな血管が走行しているためです。

また腫瘍が塊状ではなく、肝臓全体に多くの結節を作っているものや、びまん性に広がっているものでは、手術での治療は難しいと考えられます。

手術不適応となった場合、残念ながらほとんどの肝臓腫瘍において放射線治療や抗がん剤などの化学療法の有用性は明らかになっていません。ただし組織球性肉腫やリンパ腫など、化学療法が適応となる腫瘍もあります。

犬の肝臓腫瘍の手術費用

犬の体重や、腫瘍の大きさ、切除の範囲などにもよりますが、肝臓腫瘍摘出の手術費用は20万円〜40万円程度です。

これに加えて手術前にはCT検査が必須であり、15万〜30万円ほどかかります。

また、その他の総合的な検査や入院費用などを全て合わせると、50万円〜100万円ほどになります。

犬の肝臓腫瘍を治療せず放置するとどうなるのか

手術をしなかった場合の余命はデータが多くありませんが、生存期間の中央値は270日と言われています。

手術をした場合の生存期間中央値1400日と比べると有意に短くなることがわかっています。

犬の肝臓腫瘍が「消えた」があり得るのかどうかはこちら

犬の肝臓腫瘍を予防するには

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、初期の段階で症状がでないことが多いです。そのため健康に見えていても、定期的に血液検査やエコー検査、レントゲン検査などを受けることで、症状が出る前に腫瘍を発見できるかもしれません。

腫瘍が小さいうちに発見できれば、手術によって摘出できる可能性も高くなるため、早期発見、早期治療が非常に重要となります。

また、食欲不振や元気消失、お腹が膨らむ、黄疸など、少しでも気になる症状があったらすぐに病院を受診することをおすすめします。

腫瘍の疑いがあるなら

治療実績1,000件超え

腫瘍専門医が在籍

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

当院における犬の肝臓腫瘍の症例

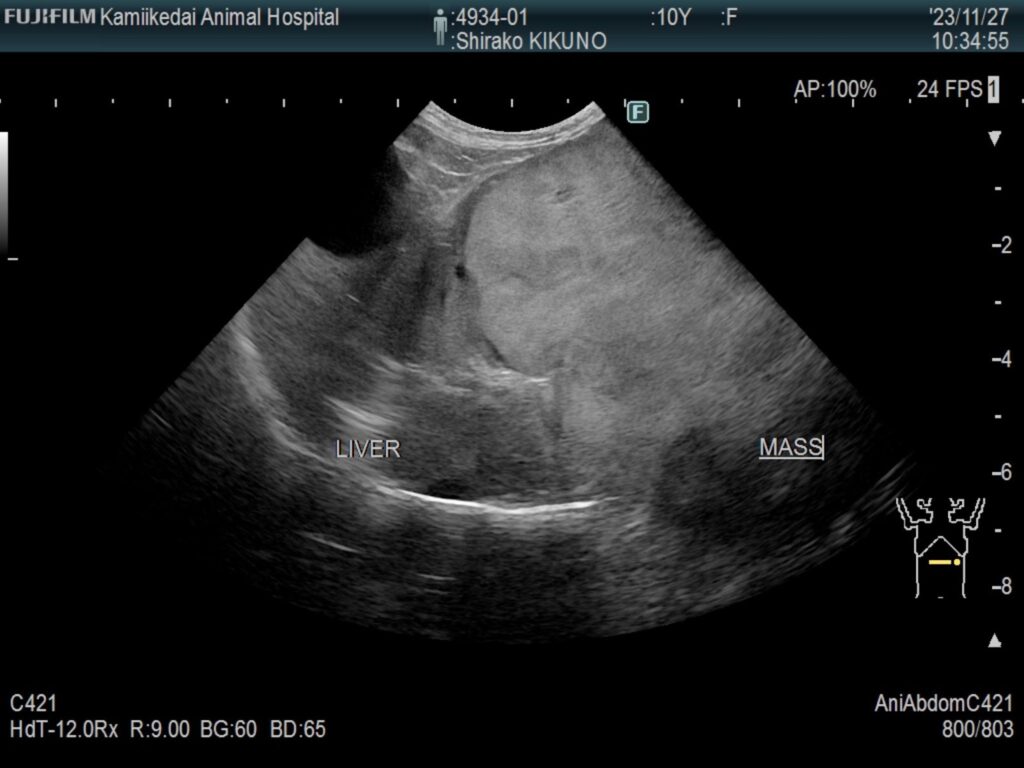

他院での健康診断で肝臓の腫瘍が見つかり、当院に来院された症例をご紹介します。

エコー検査にて肝臓の左葉に腫瘍を認め、血液検査などで手術可能な一般状態であると判断し、CT検査にて腫瘍の正確な位置を特定しました。

▼初診時の肝臓エコー画像

CT検査の所見から肝細胞癌疑いと判断し、肝臓の左区域切除を行いました。その際、手術時の出血リスクに備えて、事前に術中輸血用の採血なども行い、手術を行っています。

術後は定期的にエコー検査や血液検査を行い、術後から1年半経った今でも、元気に過ごしてくれています。

犬の肝臓腫瘍に関するよくある質問

肝臓腫瘍を発症しやすい犬種はありますか?

明らかな好発犬種はいませんが、シーズー、ミニチュア・シュナウザー、ミニチュア・ダックスなどが発症しやすいと言われています。

臓腫瘍を発症しやすい犬種はありますか?

明らかな好発犬種はいませんが、シーズー、ミニチュア・シュナウザー、ミニチュア・ダックスなどが発症しやすいと言われています。

Q.犬の肝臓腫瘍は左側と右側で治療成績やリスクが変わってきますか?

右側の方が出血リスクが高いとされています。

肝臓の左側は、比較的大きな血管から分布している血管が長く、切除するときに大きな血管から距離を取って摘出することができます。

一方で、右側は大きな血管に近いため、腫瘍の切除時に、大きな血管からの出血リスクが高くなる傾向にあります。

犬の肝臓腫瘍を手術以外で治療する方法はありますか?

腫瘍の種類によっては、抗がん剤が有効なこともあります。

なお、放射線治療もありますが、元々肝臓自体が放射線の感受性が高く、かつ腫瘍組織のみに放射線を照射するには高精度な装置が必要になるため、治療できる施設が限られてしまうこともあります。

犬の肝臓腫瘍に抗がん剤は使うべきですか?

肝臓腫瘍がリンパ腫や組織球性肉腫などの腫瘍の場合、抗がん剤によって治療効果が見込めることもあります。

そのため、まずFNAや組織生検を行い、腫瘍の種類を特定してから抗がん剤治療を行う必要があります。

まとめ

犬の肝臓腫瘍は発生率こそ低いものの、早期発見・早期治療によって予後が大きく変わる疾患です。特に塊状の肝細胞癌は、完全切除できれば長期生存も十分に期待できます。

肝臓は症状が出にくい臓器であるため、定期的な血液検査や超音波検査を受けておくことが重要です。もし愛犬に「食欲がない」「お腹が膨らんでいる」「黄疸が見られる」といった症状がある場合は、早めに動物病院へ相談してください。

当院では、CT検査や肝臓外科手術にも対応しており、1,000症例以上の腫瘍治療実績をもとに、その子にとって最善の治療方針をご提案しています。

腫瘍の疑いがあるなら

治療実績1,000件超え

腫瘍専門医が在籍

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8