「猫のお腹が膨れてきた…これって腹水?」

「腹水は早く抜かないと危険?」

このような不安を抱えている飼い主さんもいるでしょう。

腹水を生じさせる病気は比較的進行が早いものが多いため、なるべく早く動物病院に連れていき、原因となる疾患を特定・治療してあげる必要があります。

この記事では、猫の腹水の原因や関連する病気、見分け方などを解説します。

| 腹水を伴う代表的な病気の一つにFIP(猫伝染性腹膜炎)があります。腹水の原因がFIPだった場合、無治療ならほぼ100%の確率で命を落としてしまいます。少しでも不安がある場合は、FIPの治療相談の実績が多数ある当院までご相談ください。 |

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8

この記事の監修者

上野雅祐

上池台動物病院の院長を務める。海外でのセミナーや国際学会、海外大学への短期留学などでジャンルに囚われない幅広いスキルを磨き、外科・腫瘍・皮膚等の専門的で総合的な治療を提供する。

- 監修者情報

-

▼略歴

- 麻布大学 獣医学科卒業(学業成績優秀者)

- 千葉県 中核の動物病院にて勤務医

- 神奈川県 外科認定医・整形専門病院にて勤務医

- 専門病院にて一般外科・整形外科に従事

- 日本小動物がんセンター 研修医

▼所属学会・資格- 日本獣医がん学会

- 日本獣医画像診断学会

- 日本小動物歯科研究会

- 日本獣医麻酔外科学会

- 日本獣医循環器学会

- 日本獣医皮膚科学会

- 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種

- ヒルズ栄養学コース修了

- Royal Canin Canine and Feline Clinical Nutrition Course修了

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル2

- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル4

目次

猫の腹水とはどんな状態?

猫の腹水とは、腹腔内に何かしらの異常な液体が溜まっている状態です。

健康な動物の腹腔内にはごく微量の水分が存在しており、内臓同士の摩擦を和らげる働きをしています。しかし、浸透圧の変化や、リンパ液・血液の流れを阻害するような病態が生じると、腹水が貯留します。

このとき、貯留している液体は、腹水が生じる原因によってさまざまな性状となります。

| 炎症などが原因で発生するタンパク質を多く含む腹水 | 滲出液 |

|---|---|

| 血液中のタンパク質の濃度が下がり血管の透過性が亢進したことによる腹水 | 漏出液 |

また、血管が破綻した場合は血液が溜まります。

腹水は軽度であれば猫ちゃんが苦しく感じることはないですが、多量に溜まってくると胸が圧迫され苦しくなることもあります。

猫の腹水の症状

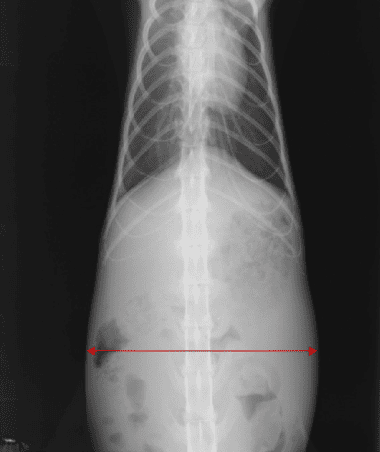

腹水が溜まるとお腹が急に膨らみ、触ると波動感(うねるような動き)を感じることがあります。

多量の腹水が溜まると、運動量が減るほか、腹腔内の臓器が圧迫され腸の動きが悪くなり、元気・食欲の低下、下痢嘔吐などの全身症状が現れます。

また、腹水によって胸が圧迫されることで呼吸が苦しくなることもあります。

猫の腹水はFIPと関連している可能性がある

FIP(猫伝染性腹膜炎)とは、猫コロナウイルスが突然変異して、猫伝染性腹膜炎ウイルスとなり発症する病気です。

FIPは病原性がとても強く、発症して未治療の場合はほぼ100%で亡くなってしまう病気です。

FIPの症状は多岐にわたりますが、大きく分けて「ウェットタイプ」と「ドライタイプ」があります。このうちウェットタイプは、腹水や胸水が溜まることが特徴的な症状です。

腹水や胸水が溜まるのには、免疫が関与しています。FIPに感染するとマクロファージや好中球などの免疫細胞が血管から腹腔内や胸腔内に滲み出てしまい、その結果腹水や胸水が溜まります。

なおドライタイプでは、腹水は溜まらず、さまざまな臓器やリンパ節に可能性肉芽腫ができ、肉芽腫の場所によって異なる症状がみられます。

FIPはどんな猫ちゃんでも発症する可能性はありますが、特に1歳未満の猫で発症率が高いです。そのため、若い猫ちゃんで元気・食欲の低下や腹水の貯留などの症状が見られる場合は、FIPの可能性が非常に高いと考えられます。

とはいえ、他の疾患の可能性ももちろんあるため、血液検査などで総合的に判断していくことが重要です。

FIPについては以下の記事でさらに詳しく解説しているので、参考にしてください。

猫のFIPとはどのような病気か?についてはこちら

猫の腹水でFIP以外に考えられる疾患

猫の腹水は、FIP以外にも以下のような疾患で生じます。

- 肝疾患

- 腎疾患

- 腹腔内にできた腫瘍

- 心不全

- 低アルブミン血症

それぞれ詳しく解説します。

肝疾患

肝疾患により、肝臓でのアルブミン(タンパク質の一種)の合成能が低下し、低アルブミン血症となります。これによって、血管内から水分が流出し、腹水として貯留します。

ただし、猫では重度の低アルブミン血症を呈しても、腹水が貯留することは稀です。

他にも、慢性肝炎などにより、門脈圧が亢進することで漏出性の腹水が貯留することもあります。

腎疾患

腎臓は糸球体という構造を持ち、血液から尿に老廃物を排出しています。糸球体は3層の濾過構造となっていて、タンパク質などは体外に排出しないようになっています。

しかし、この糸球体が壊れてしまうと、糸球体から尿中にタンパク質が漏れ出します。これによって血中のタンパク質が低下し、低アルブミン血症となり、腹水が生じます。

腹腔内にできた腫瘍

腹腔内臓器にリンパ腫や肥満細胞腫などの腫瘍が発生すると、腹水が貯留することがあります。

また、腫瘍細胞が腹腔内に散らばるように広がって癌性腹膜炎となると、炎症による滲出液が生じて腹水となります。

心不全

心不全の中でも、右心不全となり右心房圧が上昇することで腹水が貯留します。

弁膜症や心筋症など原因はさまざまですが、右心系に異常が生じると、後大静脈や肝静脈圧が上昇して肝腫大や腹水が生じます。

また腹腔内の間質液の排出経路は、右心につながる前大静脈に流入するため、右心不全によって間質液の排出も障害されてしまい、腹水につながります。

低アルブミン血症

低アルブミン血症の原因は、前述した肝疾患によるアルブミンの合成能の低下や腎疾患による尿中へのアルブミンの喪失に加えて、重度の皮膚疾患からの喪失、消化管からの喪失などさまざまな原因が挙げられます。

血管内のアルブミンが低下することで、浸透圧が低下し、血管内に水分を維持できなくなり、間質から水分が流出することにより腹水が生じます。

肥満や一時的な膨らみとの違いは?猫の腹水を見分ける方法

愛猫のお腹の膨らみが腹水によるものかどうかは、以下のような点から判断できます。

- 腹部の形

- 皮膚の感触

- 体調

それぞれ詳しく解説していきます。

腹部の形

肥満の場合は、全身に脂肪がついており、腹部の膨らみは少し弛んでいるように見えます。

一方で腹水の場合は、上半身は普通もしくは痩せている子でも、お腹だけが膨らんでいます。また膨らみ方も、パンパンに膨らんでいるように見えます。

皮膚の感触

肥満の場合、皮膚は弛んでいて指で摘むことができます。

一方で腹水の場合は、水風船のようにパンパンに張っていて、触るとチャポチャポというような波動感を感じることができます。また、お腹の中の水が移動するように感じることもあるでしょう。

体調

腹水によりお腹が膨れている場合でも、軽度であれば体調に異変がないこともあります。

ただし腹水の量によっては、元気・食欲の低下や、下痢、嘔吐、呼吸困難などさまざまな症状が出てくることがあります。

腹水以外で猫のお腹が膨れるケース

猫のお腹は、腹水以外に以下のようなケースでも膨れます。

- 巨大結腸症

- 腸閉塞

- 子宮蓄膿症

- 寄生虫感染

それぞれ詳しく解説します。

巨大結腸症

巨大結腸症とは、慢性的な重度の便秘が続くことで、結腸が拡張している状態です。お腹に溜まっている便やガスでお腹がパンパンに膨れることがあります。

腸閉塞

おもちゃなどの誤食、腫瘍の発生などで腸閉塞が生じると、腸内の食べ物などが動かなくなり、腸内に便やガスが貯留してお腹が膨れます。

子宮蓄膿症

子宮蓄膿症とは、子宮内に膿が溜まる病気です。子宮蓄膿症には2種類あり、外陰部から膿が排出される開放型と、子宮頸管が収縮し排膿できない閉鎖型があります。

閉鎖型の場合、排膿できずに子宮内に膿が溜まり、重度になるとお腹が膨れてきます。

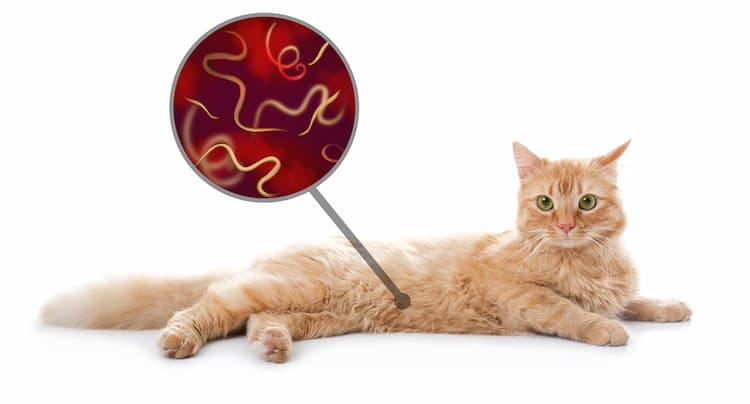

寄生虫感染

猫回虫などに感染するとお腹が膨らむことがあります。特に子猫での発生が多く、下痢や嘔吐などの症状が出ることもあります。

猫の腹水を病院に相談した際に行われる検査

まずは身体検査で、腹部が膨れている原因が腹水かどうかを触診します。

水風船のような波動感がある場合は、腹部の超音波検査を行います。超音波検査にて腹水が確認でき、一定量以上の腹水があれば、針を刺して腹水を採取します。

採取した腹水から、色や性状、比重、腹水に含まれる細胞の種類などを調べます。このとき、FIPを疑う場合は、腹水のPCR検査も行います。

他にも一般状態の低下などがあれば、症状に合わせて血液検査やレントゲン検査なども行います。

猫の腹水の治療方法

腹水が多量に貯留していて、呼吸困難や元気・食欲の低下などの症状がある場合は、腹水を抜くことで症状が改善されることがあります。

ただし、このときに過剰に腹水を抜去してしまうと急激な血圧低下などが起きてしまうので、完全に腹水を抜去するのではなく、呼吸困難などの症状の改善が認められる程度の量を抜去します。

具体的には、エコーを当てて腹水の位置を確認しながら、お腹から針を刺して注射器で腹水を抜きます。このとき、腹水の溜まっている量や位置によって安全に抜くことができない場合もあるので、他の臓器との距離などをみて、安全に抜けるかどうかを判断します。

なおFIPの場合は、若齢の子がなりやすく、腹水抜去によるリスクが大きいため、基本的に治療目的で抜去することはあまりありません。

猫の腹水が自然に抜ける・放置で治るケースはある?

FIPや腫瘍、肝疾患などによる腹水の場合は、基本的には自然に治ることはありません。

腹水が生じる原因に対して治療を行わなければ、症状が改善することはないでしょう。

猫の腹水に関するよくある質問

Q.腹水は一時的な場合もありますか?

腹水が溜まる原因を治療しなければ、基本的には腹水は改善されません。そのため、腹水がある場合には一時的なものと考えるより、原因疾患を見つけることがとても重要です。

FIPなどが原因で腹水が多量に溜まっている場合でも、治療を行なっていくにつれて少しずつ改善していくことがほとんどです。

Q.腹水は痛みを伴いますか?

腹水自体には痛みを伴いませんが、腹水の原因となっている腹膜炎などの疾患により痛みが生じ、猫ちゃんが痛がっているように見えることはあります。

Q.腹水で膨れているお腹をマッサージしても大丈夫ですか?

腹水でお腹が膨れているときは、あまり触りすぎずに様子を見てあげましょう。

腹水が溜まっているときには、なにか原因疾患があります。腹膜炎や腫瘍などの原因疾患がある状態で、マッサージなどの強い刺激を与えてしまうと、症状が悪化してしまう可能性があります。

Q.腹水のような膨れ方をしているのですが、食欲はあります。病院に連れていった方がいいですか?

なるべく早く連れていってあげましょう。

腹水を生じさせる病気は、比較的進行が早いものが多いです。そのため、最初は食欲があっても急に元気や食欲がなくなってしまうということもあります。

なので、「お腹が膨れてきたな」と感じたら早めに動物病院を受診し、腹水の原因を調べることをおすすめします。

Q.腹水になりやすい猫種はありますか?

特に腹水になりやすい猫種などは報告されていません。

ただし、腹水を生じる代表的な疾患であるFIPは、純血種での発症が多いといわれています。

まとめ

腹水が生じる病気として、FIPや腫瘍、肝疾患などが挙げられます。腹水を生じさせる病気は比較的進行が早いものが多く、原因となる病気を治療しないと症状は改善しません。

中でもFIPは、無治療ならほぼ100%の確率で命を落としてしまう恐ろしい病気です。少しでも愛猫の様子に違和感を感じる場合は、FIPの治療相談の実績が多数ある当院までご相談ください。

FIPの疑いがあるなら

治療相談700件超え

改善率95%、再発率1%

上池台動物病院へ

全国6院 お近くの病院を見る

東京都大田区上池台5丁目38−2

神奈川県横浜市南区永田台1−2

静岡県沼津市大岡900−3

愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42

大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104

大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8